Por Antonio de Murcia

[Tiempo estimado de lectura: 17 min.]

Idea. Del fondo indefinido, ilimitado y continuo del mundo, separación de una porción, a la cual se identifica con una serie de notas o cualidades. Con ese acto pasa a ser una cosa, material o inmaterial, y recibe un nombre, una palabra que resume en sí sus características.

Ideología. Conjunto articulado de ideas que son el credo o doctrina de una persona o de una colectividad.

Hay infinidad de acepciones de estas dos palabras, pero para el objeto de este artículo basta con este escueto resumen.

Una idea es una tesis en miniatura sobre un trozo de realidad. A fuerza de ideas y palabras la personita se va constituyendo en cosa definida, en individuo. Y como cada uno adjudica a las ideas unas notas más o menos diferentes, se produce la disparidad de imágenes nombradas con la misma palabra. Así concebimos diferentemente cosas como el amor, la patria, la honra, los pingüinos, Isabelita o Uno Mismo. Esta situación refleja muy bien nuestro mundo humano, donde la verdad es perennemente objeto de búsqueda. La idea que uno se hace sobre sí mismo es la base de la personalidad propia, de la identidad personal. El conjunto propio de ideas que el individuo se hace sobre el mundo es su ideología. Como decía aquel paisano: “ca’ uno es ca’ uno, y anda por ahí haciendo sus caunás”.

Sin embargo, aparte de la idea que uno tiene sobre la propia Persona, de la conciencia de sus gustos y opiniones personales, hay en nuestra vida algo más. Si el canon ideológico nos separa de los que no lo comparten, el diálogo en la lengua compartida —es decir, la razón común— nos ofrece los medios para el acuerdo y la unión.

Pueblo es cosa distinta de una suma de individuos. Yo, en tanto que persona, no soy quién para delimitar lo que es pueblo de lo que no. Pero como, aparte de individuo, también soy gente, o sea uno más del pueblo, y por añadidura soy lo que se dice de pueblo… a veces soy pueblo. Y, como pueblo, afirmo que el pueblo no es definible, porque no se deja definir, y resiste a convertirse en una idea que lo domestique y sojuzgue. Imposible que pueda ser reducido a una ideología, sea ésta cual sea.

En todas partes del mundo ‘pueblo’ tiene el mismo significado: pueblo es lo que los seres humanos tenemos en común. En referencia a la organización social popular, se nombra con un sinónimo: el Común. En referencia al medio ambiente moral, se expresa en todas partes en el deseo de vivir en paz y dignidad, y en criar a los hijos con seguridad y con salud. En relación a la vida pública, por el anhelo de libertad en sus dos dimensiones: ausencia de imposición de unos seres humanos sobre otros y voluntad de participación y decisión entre iguales en los asuntos públicos. En relación al pensamiento, se expresa como Razón Común, a veces nombrada como “sentido común”. Si ‘ideología’ significa el mandato de detener el pensamiento, ‘razón común’ significa pensamiento vivo, siempre en marcha. Como fuente espiritual, ‘pueblo’ es el deseo y necesidad de comunión con la naturaleza, de la que somos hijos. Esta impronta es recibida a través del vientre materno, que nos da el sentido del mundo. Como dijo aquella: «la madre es la naturaleza misma», afirmación que suscribo con pasión. A pesar de que tantas hayan dimitido mentalmente de tal función sagrada, mientras haya niños habrá pueblo. El pueblo siempre recomienza su lucha de libertad, porque siempre está renaciendo.

Una ideología revolucionaria contra el pueblo

El Manifiesto del Partido Comunista (o Manifiesto Comunista, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels) se publicó por primera vez en Londres en 1848. Tiene ya por tanto una dilatada vida de 177 años durante los cuales ha ejercido una gran influencia en las revoluciones sociales producidas o intentadas. Hoy hay que leerlo, obviamente, situado en su momento y contexto histórico, pero desde entonces acá los yerros contenidos en el Manifiesto no han hecho más que revelarse siempre que el marxismo se ha llevado a la práctica. En él está perfectamente prefigurado, como en el huevo de la serpiente, el monstruo que asolará pueblos enteros durante muchas décadas.

Yo lo leí de jovencito con fruición. Mis convicciones de tipo ácrata me mantenían a salvo de la tentación de hacerme comunista, pero no me impedían considerar el marxismo un aliado ideológico de la liberación. Pecadillos de juventud. Los libros de crítica al marxismo, tachándolo de ideología absurda, me irritaban visceralmente (y esa, claro, no es forma de leer).

El Manifiesto es la vulgarización por anticipado de las teorías que se desarrollan en EL CAPITAL, el cual se fue publicando en sucesivos tomos en las décadas siguientes. Una obra abstracta del intelecto, poco apta para hacer efecto en la gente corriente, pero cuyo potente análisis desmonta la pretensión del capitalismo de erigirse como sistema “natural” de organización económica, tal como las ciencias positivas pretendían. En los “Cuadernos de Educación Popular”, folletos didácticos de Marta Harnecker publicados en los ’70 del s. XX, está plenamente convertido el análisis marxista en canon ideológico. Estos cuadernos no me hicieron más simpáticos los abstrusos conceptos del marxismo. Hoy, leído el Manifiesto con ojos libres de deudas ideológicas, se puede comprobar que los efectos trágicos del marxismo aplicado no se han debido a las circunstancias históricas (guerras, aislamiento, ascenso de líderes autoritarios, traiciones…) sino que están en la lógica de la propia ideología. En el propio Manifiesto Comunista están ya las bases de una teoría revolucionaria de organización social al margen y contra el pueblo.

Y desde buen principio. El capítulo 1 del Manifiesto, titulado BURGUESES Y PROLETARIOS es una breve introducción al análisis teórico de las características que definen a las dos clases sociales principales de la nueva sociedad, ya entonces plenamente capitalista. El término ‘burgués’ evoca el origen urbano (en el burgo) de la nueva clase; equivale a ‘capitalista’ más modernamente. ‘Proletario’ es un término latino que en la terminología marxista alude a los desposeídos de medios de producción y que por tanto están obligados a vender su fuerza de trabajo; equivale al término ‘obrero’, o ‘asalariado’.

El texto empieza describiendo el devenir histórico de las sociedades como la historia de los antagonismos de clase entre explotadores (dueños de los medios de producción, habientes del producto social y detentadores del poder político y cultural) y explotados (desposeídos de todo ello), con diferentes gradaciones y matices en cada uno de esos grandes campos. Continúa enumerando los factores que coadyuvaron a crear la nueva clase burguesa y su expansión: el desarrollo de la navegación y de la tecnología, del comercio y de la industria; es decir las transformaciones en la producción y en el intercambio, que adquieren carácter mundial. Paralelamente a su dominio económico, alcanza la hegemonía política y crea el sistema representativo moderno (al amparo de las ideas de la Ilustración), que sirve a sus intereses de clase. En el terreno espiritual y cultural abole los antiguos valores y entroniza el lucro y dinero como motor y centro de toda la vida social.

Es notable que la descripción que hace de los fenómenos que acarrea la economía burguesa se ajusten tan bien a la hora actual: globalización, hiper-producción, aniquilación de los otros modos de producción en cualquier lugar del planeta, etc.; y sobre todo que el dinero estuviera llamado a penetrar todas las relaciones productivas, sociales, culturales y personales. En el sistema burgués todas las cosas, materiales e inmateriales, son susceptibles de convertirse en mercancía. Y todo ello cuando la explotación colonial y neocolonial tenía todavía por delante un siglo y medio de recorrido. Esta capacidad visionaria no hace más que evidenciar la potencia del análisis descriptivo de un sistema que sigue vigente hoy, más allá de su evolución e intensificación durante este periodo. Para la ideología dominante, no hay más forma de civilización que la civilización burguesa.

La burguesía es presentada como clase revolucionaria frente al viejo mundo feudal, tanto en el terreno de los valores como en el de la producción. Pero para seguir existiendo necesita acelerar constantemente el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones económicas y sociales, y producir más, y más barato, y a mayor celeridad. Esta dinámica esencial conlleva dos factores de crisis del sistema: periodos de exceso de producción y la acumulación y concentración progresiva del capital. De estas crisis más y más graves sólo puede salirse mediante formas de catarsis destructivas. En este análisis de las contradicciones del sistema están ausentes, como es lógico en la época, los factores de agotamiento de recursos y la degradación ecológica del planeta.

Por otro lado, las relaciones de producción burguesas crean una nueva clase mayoritaria: el proletariado, a la cual se van integrando paulatinamente sectores de otras clases a medida que se van viendo empobrecidas y desposeídas de sus medios de vida. Las perspectivas para esta clase son un progresivo aumento de su alienación por las nuevas formas de organización del trabajo y una disminución relativa de ingresos, y ambas confluyen en una cada vez mayor explotación e infelicidad.

Además, otros factores del sistema configuran al proletariado como la clase social antagónica de la burguesía. La vocación universalista de la clase dominante crea el correlato de la unión del proletariado internacional en torno a sus intereses comunes de clase. Así, las separaciones nacionales quedan en un segundo plano. Por otra parte, las luchas locales, o sectoriales, o circunscritas a un determinado territorio, contribuyen a la creación de la conciencia de clase, y a una paulatina mayor unión organizativa. Esta conciencia es la nota esencial del concepto marxista de ‘clase social’. En efecto, ‘clase’ es concebida como una fuerza capaz de actuar a nivel social e imponerse, y no como mero estamento definido por su nivel de vida. Y es la ‘conciencia’ el factor que la convierte en fuerza transformadora, revolucionaria.

La acumulación de las fuerzas proletarias, mortalmente enfrentadas a la burguesía, determinarán el triunfo de aquellas, para crear una sociedad nueva, cuando la burguesía se revele como lo que terminará siendo: un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y para el bienestar social. El desarrollo de esa nueva sociedad contará con la aportación de una parte de la burguesía, los intelectuales, que abrazarán la causa revolucionaria y con sus análisis iluminarán los derroteros de la nueva sociedad. La proclama de que el pueblo debe liberarse a sí mismo queda con esto reducida a eslogan de pancarta.

Pero la predicción no cumplida se refiere a la nueva gran clase social creada por las relaciones de producción burguesas. El proletariado, ni ha alcanzado el poder ni ha transformado la sociedad hacia un nuevo modo de producción.

Hasta aquí el resumen del capítulo primero del Manifiesto.

El sueño de la razón engendra pesadillas

Los intelectuales burgueses (entre los que hay que incluir a Marx y Engels) estaban sin duda condicionados por su origen burgués y en su proyección de futuro no cuestionaron la cosmovisión burguesa de la vida social.

En primer lugar, no acertaron a ver que el deterioro de las condiciones de vida del proletariado no se iba a producir en los países del centro del sistema, sino en los de la periferia, en los continentes neo-colonizados, merced a la intensificación del imperialismo económico. Los teóricos marxistas posteriores agravaron el error trocando la lucha por la liberación en guerras por la constitución de estados nacionales.

Pero, sobre todo, en su proyecto social, asumieron valores clave de la superestructura ideológica burguesa. En primer lugar, la idea de ‘modernidad’, de ‘desarrollo’ y de ‘progreso’ histórico, heredadas de la Ilustración. Estas ideas ignoran y descartan, como perteneciente a un mundo periclitado, la tradición colectivista y comunal (pre-romana, medieval y moderna) del mundo campesino europeo y de otras regiones del globo, con sus instituciones políticas autónomas e igualitarias. De ahí la desconfianza marxista hacia la clase campesina, que es vista como reaccionaria, en tanto que propietaria de la tierra, y con la cual por tanto el proletariado sólo puede establecer como mucho algunas alianzas coyunturales. En segundo lugar, conciben el estado y el poder como susceptible de ser utilizado por el proletariado para imponer su dominio y a la vez para transformar la sociedad, como así hizo en su momento la burguesía. En esto descartan la crítica anarquista al poder. Asimismo, se oponen a la crítica popular al Estado en los momentos históricos en que se manifestó, calificándola de “espontaneísmo”, “enfermedad infantil del comunismo” y lindezas así.

Con estos lastres ideológicos, ya presentes desde el primerísimo capítulo del Manifiesto, los dirigentes comunistas crearon un modelo económico desarrollista indistinguible de su correlato burgués. La ocupación del poder del estado por los partidos comunistas en Rusia y China sentó las bases de una élite dominante que en un principio adoptó una forma tecno-burocrática, pero que evolucionó en pocas décadas para asimilarse cada vez más a la clase capitalista, en tanto que detentadora del poder político y en tanto que apropiadora del producto social. En cuanto a lo primero, identificando el bien del pueblo con el bien del Estado. Una fórmula democrática popular, los Consejos (soviets) de obreros y campesinos, quedaron desde el principio como figura retórica del Partido-Estado. Respecto a lo segundo, a la vista de todos estaba la clase dirigente viviendo en la abundancia y la mayoría de la población pasando penurias.

Todo esto se revela evidente en la fácil transformación de la clase burocrática de la URSS en clase capitalista de los nuevos estados resultantes tras el colapso económico del bloque del Este. La evolución de China hasta convertirse en agente integrado en el capitalismo mundial (a despecho de su estructura política de partido único) es evidencia de lo mismo: la reconversión en clase burguesa de las élites estatistas.

En este manifiesto germinal de las revoluciones de los partidos comunistas están ya las bases de construcción de estados totalitarios explotadores: la intelectualidad burguesa, con sus valores burgueses, el desarrollismo capitalista, y el autoritarismo de la vanguardia proletaria. Y sus consecuencias: explotación, pérdida de libertad y aniquilación de toda forma popular de expresión, de valores, de producción y de vida, hasta llegar, a la luz de la experiencia histórica, a los crímenes abominables y a los exterminios masivos. Así, una ideología pretendidamente emancipadora del pueblo entroniza una cosmovisión elitista, jerárquica y antipopular y de hecho culmina y profundiza su sometimiento y aniquilación como pueblo.

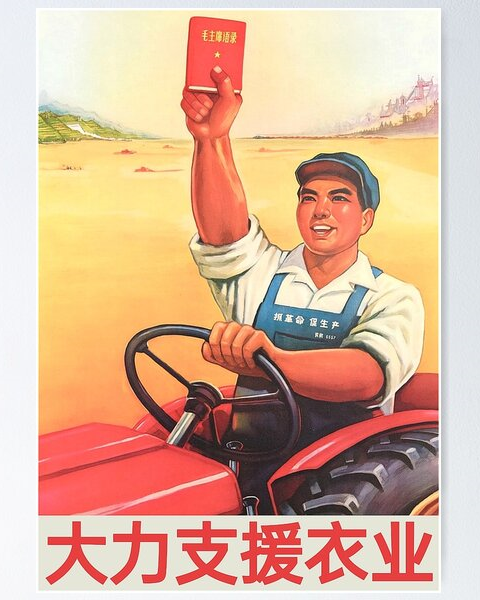

La China comunista al asalto del mundo

La “República Popular de China” es el último gran hijuelo de la ideología marxista. Para desarrollar su afán de dominio universalista tiene muchas bazas a su favor: un régimen de partido único; un poder centralizado sobre 1500 millones de personas; un capitalismo despiadado sobre su población y sobre los recursos naturales; y un poder con pocos escrúpulos morales para ampliarse y profundizarse. De resultas, una economía en crecimiento constante y el predominio en producción y comercio de manufacturas. En este siglo XXI la competencia comercial y política se va decantando a su favor frente al imperio hegemónico de Occidente. El Capital financiero internacional, que ambiciona triturar el mundo, se pirra por los imperios poderosos; y el Estado chino es una máquina estupenda de picar carne.

Pero la ambición de hegemonía mundial tiene sus obstáculos. Sabido es que un dominio duradero se asienta sobre la miseria y la indignidad, pero también sobre la superestructura ideológica y cultural. En esto China tiene un hándicap. Muchos aspectos de la cultura china (desde la estética y la música hasta las costumbres) son difícilmente adoptables para la mentalidad occidental.

Pero también en este campo tiene sus simpatizantes o incluso aliados. Para los comunistas de aquí tiene todavía pátina y nombre de comunista. Son los que denuncian agriamente los desmanes del tío Sam, pero callan ante los del Estado chino, como silenciaron y justificaron los del régimen soviético. Mantienen la idea de que un régimen comunista, con todos sus defectos históricos, está basado en la justicia y en las buenas intenciones. No pueden, porque no quieren, ver que su corpus ideológico estatolátrico está contra y a espaldas del pueblo, al cual no otorgan ningún papel relevante en la vida pública.

Como el liberalismo, o como el globalismo, todos los -ismos son antipopulares. Pero es pertinente ocuparnos de esta simpatía por el modelo chino porque China se está poniendo de moda. Y más que se va a poner en los próximos tiempos. Igual que durante décadas nos impregnamos gracias a Hollywood de todos los detalles de la vida estadounidense, ya vamos viendo por aquí cada vez más filmes chinos. Y veremos en aumento la cooperación en los negocios; y estrellas del fútbol fichando por equipos chinos; y embajadas catalanas en Pekín. Si logran los objetivos declarados por los jerarcas chinos, todo apunta a que en un futuro próximo vamos a comer rollitos de primavera hasta hartarnos.

O no. Algunas veces en la historia humana los tiempos se vuelven más y más convulsos y las más fuertes estructuras se desestabilizan. Ahora bien, hay que recordar que sin la existencia de asambleas populares locales (tengan el nombre que se quiera) en las que, en primer lugar, debatir los asuntos públicos y que, en segundo lugar, tengan vocación de decidir sobre los mismos, no se podrá aprovechar la eventual debilidad o desmoronamiento del estado.

Antonio de Murcia, 30 julio 2025

Añadir comentario

Comentarios